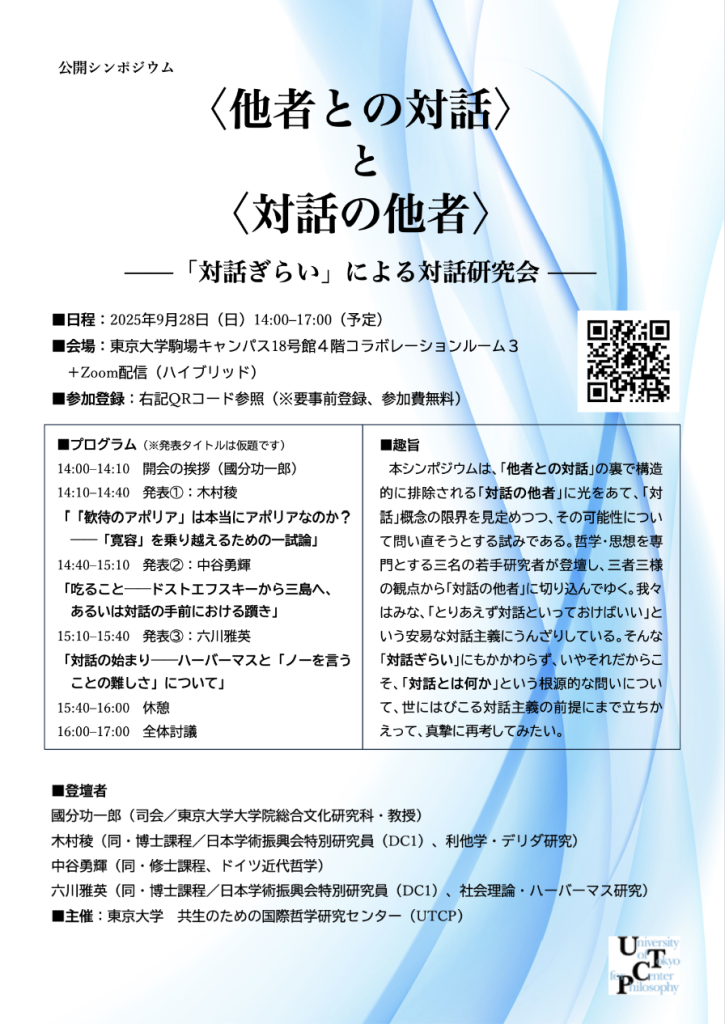

■タイトル:「〈他者との対話〉と〈対話の他者〉──「対話ぎらい」による対話研究会」

■日程:2025年9月28日(日)14:00–17:00(予定)

■会場:東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム3+Zoom配信(ハイブリッド)

■登壇者:

國分功一郎(司会/東京大学大学院総合文化研究科教授)

木村稜(東京大学大学院総合文化研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員(DC1)、利他学・デリダ研究)

中谷勇輝(東京大学大学院総合文化研究科修士課程、ドイツ近代哲学)

六川雅英(東京大学大学院総合文化研究科博士課程/日本学術振興会特別研究員(DC1)、社会理論・ハーバーマス研究)

■参加登録:https://forms.gle/yi9woQ68E4ddGuJc9

※要事前登録、参加費無料

■主催:東京大学 共生のための国際哲学研究センター(UTCP)

■HP:https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/events/2025/09/post_323/

■お問い合わせ:r-kimura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 木村稜(東京大学)

14:00–14:10 開会の挨拶(國分功一郎)

14:10–14:40 発表①:木村稜「「歓待のアポリア」は本当にアポリアなのか?──「寛容」を乗り越えるための一試論」

14:40–15:10 発表②:中谷勇輝「吃ること──ドストエフスキーから三島へ、あるいは対話の手前における躓き」

15:10–15:40 発表③:六川雅英「対話の始まり──ハーバーマスと「ノーを言うことの難しさ」について」

15:40–16:00 休憩

16:00–17:00 全体討議

※発表タイトルは仮題です。

昨今、「対話」がもてはやされている。Diversity and Inclusionや哲学対話といった概念が流行し、教育・ビジネス・政治・医療・芸術などあらゆる領域において「対話」の重要性が叫ばれている。

対話は、人間が暴力によらず平和裡に共生するための尊い手段である。しかし、暴力への抵抗手段である対話という営み自体が、その核心部に暴力性を抱えこんでいるという事実を見逃してはならない。対話は、対話に先立つフィールド(規則)の設定において、他者・弱者を排除することによってのみ成立する。それゆえ、他者に開かれるための対話を通じて、かえって分断や抑圧が強化される、といった逆説的な事態がしばしば生じるのだ。これは個別具体の対話がもつ有限性の問題ではなく、対話という概念(理念)そのものの本質に関わる問題である。

本シンポジウムは、このように「他者との対話」の裏で構造的に排除される「対話の他者」に光をあて、「対話」概念の限界を見定めつつ、その可能性について問い直そうとする試みである。

三名の登壇者は、いずれも哲学・思想を専門とする若手研究者であり、三者三様の観点から「対話の他者」に切り込んでゆく。我々はみな、「とりあえず対話といっておけばいい」という安易な対話主義にうんざりしている。そんな「対話ぎらい」であるにもかかわらず、いやそれだからこそ、「対話とは何か」という根源的な問いについて、世にはびこる対話主義の前提にまで立ちかえって、真摯に再考してみたい。